iTAM

Techniques d'Analyse et de Mesure

instruments de mesures

Principe physique

Détection

Étalonnage

Analyse

Propriétés

Caractère/Comportement

Structure

Organisation/Forme

La propriété d'un objet est ce que l'objet possède et qui lui est propre. La matière tout comme la structure qu'elle possède sont des objets. C'est pourquoi il est important de définir clairement l'objet dont on étudie la propriété. Prenons l'exemple de l'eau à l'état solide, on sait que l'eau solide ne coule pas. Ici on distingue la matière, c'est l'eau, et l'état de la matière, le solide. Mais l'état solide n'est pas propre à l'eau. Les métaux et les huiles aussi peuvent être solide. En revanche, le non écoulement de la matière est propre à l'état solide, c'est d'ailleurs cela qui nous permet de distinguer les corps solides des autres corps. De même, l'écoulement est une propriété propre à l'état fluide et non à la matière. On voit ici qu'il y a des comportements qui sont propres aux états que nous pouvons appeler des propriétés d'état, et des propriétés qui sont inhérentes à la matière. L'électronégativité ou l'affinité aux électrons est propre à la matière. La matière chargée positivement a plus d'affinité pour les électrons que la matière chargée négativement. La masse est également une propriété de la matière. Dans le cas des ondes électromagnétiques, l'interférence est une de leurs propriétés fondamentales quelle que soit la structure de l'onde (longueur d'onde, fréquence et amplitude). Les états de la matière de même que les ondes électromagnétiques n'ont pas de masse propre. L'eau a une masse propre qui est sa masse moléculaire, mais l'état gazeux, liquide ou solide de l'eau n'a pas de masse propre. On distingue bien les propriétés d'état, tel que l'écoulement, des propriétés de la matière, telles que la masse et l'affinité électronique. Les structures et les formes se distinguent de la matière de la même façon. Le mouvement d'un cube est distinct de celui d'une sphère sur une surface inclinée indépendamment de la matière dont ces deux formes géométriques sont faites. Il existe donc des propriétés qui sont propres aux structures et qui ne dépendent pas des propriétés chimiques de la matière formant ces structures. La recherche des propriétés inhérentes aux structures est une investigation coûteuse financièrement. L'avantage des propriétés de structure est qu'elles permettent de donner aux produits les fonctions qu'on souhaite en agissant exclusivement sur la structure du produit sans avoir à changer sa composition chimique. Surtout si les additifs qui vont permettre d'obtenir la fonction souhaitée présente un risque sanitaire pour les consommateurs. La nature utilise le levier du changement de structure pour créer des fonctionnalités biochimiques et physiologiques variées à l'échelle des molécules et macromolécules. Bien qu'il s'agit pour la nature d'un changement de structure qui donne à la molécule une nouvelle propriété, pour le physicochimiste et le chimiste, il s'agit d'une nouvelle molécule avec un caractère chimique propre à sa structure moléculaire. L'alcool propanol voit son point de fusion passé de -126 °C à -89 °C en passant du propanol-1 à propanol-2 qu'on obtient en déplaçant uniquement la fonction alcool du premier carbone au deuxième carbone. Il ne doit pas être négligé que le changement de la propriété par la structure peut aussi avoir un impact considérable sur la santé. La liste des propriétés de la matière et de ses structures ne sont pas exhaustives, nous les découvrons au fur et à mesure que nous progressons dans l'étude de la matière et de ses diverses interactions.

Komla A.

Observable Physique

Propriété & Structure

Une observable est la propriété de l'objet qui est accessible par l'utilisation d'un moyen d'observation.

Komla A.

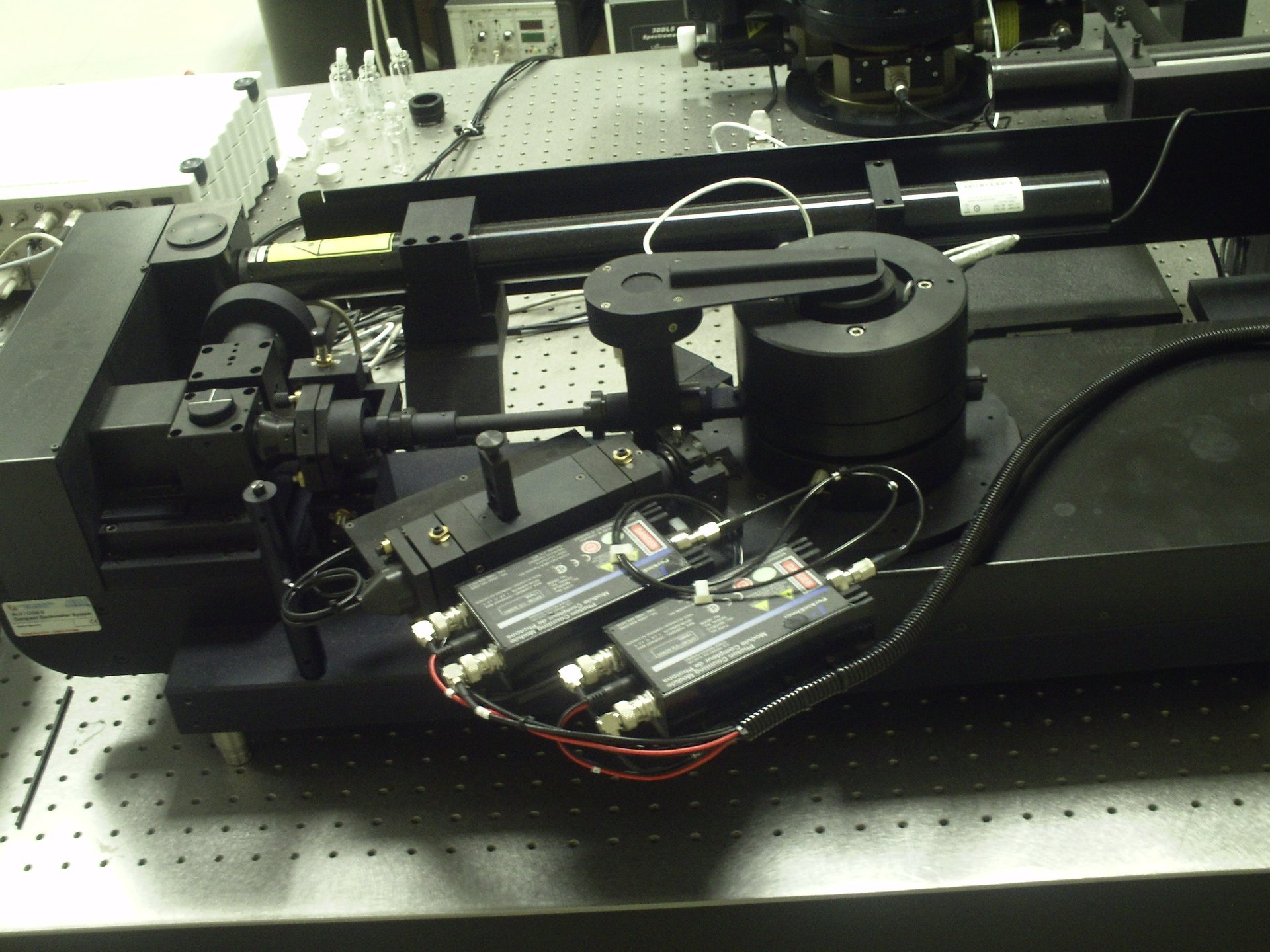

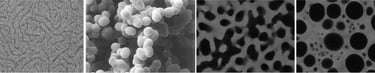

Notre démarche vers la définition de la grandeur physique d'une propriété passe d'abord par celle de l'observable. Le nombre, la taille, la résistance, la lumière, le son, l'odeur et la chaleur sont des exemples d'observables qui caractérisent les propriétés d'un objet. Certaines propriétés sont observables sans grande difficulté au moyen des sens naturels (la vue, l'ouïe, l'odorat, le gout et le toucher). Par la vue nous pouvons dire ce que représente l'image ci-après. À noter que la sensibilité est elle-même une propriété observable de l'organe sensoriel.

Les propriétés accessibles à nos sens et indépendantes de toute démarche de mesure ou de notre volonté sont des observables directes. C'est la lumière, le son qui sollicite respectivement la vue, l'ouïe et attire notre attention sur leur origine. Notre attention est une réponse à la sollicitation lumineuse ou sonore. Les observables indirectes résultent de notre faculté à inverser ce rapport. C'est-à-dire, solliciter l'objet qui a attiré notre attention afin d'obtenir sa réaction ou réponse. Chaque réponse de l'objet nécessitant une sollicitation est une observable indirecte. La sensibilité est une observable indirecte.

L'application ayant pour caractère l'association Sollicitation - Réponse d'un objet n'est pas bijective, c'est-à-dire qu'une sollicitation n'a pas au plus un type de réponse et réciproquement. Une réponse peut avoir différents types de sollicitations de même qu'une sollicitation peut avoir différents types de réponse. Une sollicitation de type mécanique (choc ou frottement) peut donner une réponse lumineuse (étincelle, flamme), aussi une réponse mécanique peut résulter d'une sollicitation lumineuse ou sonore. Les réponses de l'objet qui ne sont pas de même type que les observables directes, ne sollicitent pas directement nos organes sensoriels, donc ne retiennent pas notre attention. L'objet devient un capteur, récepteur ou détecteur, lorsqu'il réagit à la sollicitation. Nous pouvons donc extraire deux caractères importants de l'observable. Premièrement, l'observabilité d'une propriété dépend de la capacité qu'a la propriété de solliciter, d'exciter, ou de faire réagir les choses. Cette capacité à solliciter est une propriété intrinsèque à l'observable qu'il faut traiter indépendamment de l'objet capteur ou de l'observateur. Les différentes couleurs de lumière, le son et la chaleur n'ont pas la même capacité d'excitation de nos organes sensoriels, ou des objets de façon générale. Secondairement, l'observabilité d'une propriété dépend de son émissivité, un terme, généralement utilisé dans le cas des rayonnements émis par une surface. Nous l'employons ici pour signifier la capacité d'un objet à manifester une propriété spécifique. La quantité émise (au sens d'émissivité) d'une propriété donnée et la capacité de cette propriété à exciter (solliciter ou faire réagir) un objet sont les deux caractères majeurs de l'observable. Une observable sera directe si elle a une forte émissivité et excitabilité, elle sera indirecte dans le cas contraire. Aucune propriété n'est observable si un de ses deux caractères majeurs est nul.

Grandeur Physique

Propriété & Structure

Une grandeur est une propriété d'une observable qui se mesure ou se calcule.

Komla A.

Sémantique

Une chose est d'observée, une autre est de pouvoir nommer l'observable. Un objet et sa propriété ne sont jamais observables distinctement, il n'est donc pas évident de distinguer le nom de l'objet qui exprime une propriété du nom de la propriété de l'objet. Le nom de l'objet se définit par l'observable. Le récipient se définit par sa fonction de recueillir, la lampe par sa fonction de recueillir un combustible et d'éclairer. Savoir si un nom renvoie exclusivement à un objet ou plutôt à la fonction de l'objet relève du sens que l'observateur qui nomme donne au nom. C'est le sens qui caractérise la mesurabilité et l'opérabilité d'une observable. Le langage de l'observateur est le fondement de la grandeur d'une observable. Le langage mathématique et physique sont les langages qui expriment le plus couramment la grandeur des observables.

"Mesurez ce qui peut être mesuré et rendez mesurable ce qui ne l'est pas" Galilée (1564 - 1642)

Le mesurable

La mesurabilité d'une observable faisant d'elle une grandeur n'est pas un caractère intrinsèque à l'observable. Elle est plutôt intrinsèque au langage de l'observateur. Ce qui veut dire que les instruments ne mesurent pas, parce qu'ils n'ont pas de langage propre pour exprimer l'unité de l'observable, ils n'ont que la fonction de détection (réaction à une sollicitation). Le mesurable n'est donc pas, sémantiquement, ce qui peut-être mesurée, mais ce que le langage humain peut mesurer. Le mesurable renvoie à la propriété du langage plutôt qu'un caractère de l'observable. Si une observable n'est pas mesurable, c'est une faiblesse de nature linguistique qui n'est pas franchement liée à l'observable. C'est seulement en faisant évoluer le langage que ce qui n'était pas mesurable devient mesurable. L'évolution du langage dans le sens de la mesure s'accompagne généralement de l'évolution des instruments de détection. Le langage qui peut constituer des unités de valeurs différentes et les ordonner possède intrinsèquement la capacité de mesurer. Le sujet sur la mesurabilité des observables amène à la discussion sur le caractère unitaire de l'observable.

Une grandeur physique est une observable directe ou indirecte dont on a défini l'unité.

Unité de mesure

Observable

Le nombre et la quantité sont des propriété intrinsèque du langage. Le langage exprime l'unité de l'observable

Komla A.

Dire que l'objet ci-contre est l'image de "la mangue" est un langage bien distincte du langage qui précise son caractère cardinal. Le caractère intrinsèque à la nature de l'objet ci-contre qu'on appelle "mangue" n'est pas plus évident à exprimer que les caractères, singulier et cardinal, que l'objet renvoie à notre perception, auquel s'ajoute le caractère du genre de l'objet. Sans l'acte volontaire d'exprimer l'unité cardinale d'une observable, il n'y a pas dans l'absolue d'unité de mesure. Le caractère nominal ne permet pas de distinguer la singularité de la quantité.

Nombre ou Nom ?

C'est le langage utilisé pour exprimer la propriété d'un objet ou ce que l'on observe qui met en évidence le caractère unitaire ou non de l'observable. L'expression est comme une réaction à une sollicitation, dont le caractère se nomme langage. En réagissant à la sollicitation, notre langue exprime une manière propre à elle de nommer ou de décrire l'objet sollicitant. Le caractère (volontaire ou involontaire) de l'acte qui choisit la manière d'exprimer la propriété d'un objet est un sujet cognitif. Si on demande à un enfant de dire ce qu'il voit à l'image ci-contre, il peut dire "la" mangue ou "une" mangue ou "mangue" tout simplement.

Le deuxième objet ci-contre révèle un autre caractère de ce qui se distingue ou s'observe. Le genre (la, le, une, un) de l'objet n'est plus important dans le caractère nominal de l'observable. La singularité dans le cas de la deuxième image est plus accentuée que dans le cas de la première image, parce qu'on sépare mieux les deux observables cardinales que renvoie l'objet de cette deuxième image. En distinguant l'unité de la quantité sous leur forme nominale, on peut les nommer distinctement sans confondre les deux caractères, cardinal et singulier, de l'observable. Nominalement, Trois est l'attribut de la quantité et Mangue l'attribut de son unité dans ce cas d'exemple. "Mangue" étant l'unité de la quantité et "Trois" son nombre. Une quantité possède donc une unité et un nombre.

Nommez avant de compter

Le caractère inconnu est implicite à la notion de l'unité, c'est-à-dire que l'inconnu n'est pas formellement exprimé, mais découle du fait qu'il faut d'abord nommer l'unité avant de le compter. D'où le fait que l'unité ne se mesure pas, mais se définit suivant une chaine de définition au bout de laquelle les unités sont admises par la figuration des objets ou observables qu'elles représentent. Prenons comme exemple la façon suivante de compter, cent (100), 2 cent (200), 3 cent (300), ... ou bien mille (1000), 2 mille (2000), 3 mille (3000), ..., les unités cent et mille qu'on compte, sont elles-mêmes des quantités d'unité implicite.

La quantité de ce qu'on voit à travers l'image de l'objet ci-contre se trouve dans l'unité ou les unités de l'objet que l'on doit définir. Est-ce qu'on considère le plateau de mangues comme un ensemble formant une unité observable de mesure ? Ou bien on distingue l'objet plateau de l'objet mangue, comme des unités séparées. L'image du plateau de mangues ne renvoie pas clairement la quantité de mangues, malgré qu'on distingue bien son unité. L'image ne permet pas d'obtenir la quantité comme le permettrait l'objet réel, si on y avait accès.

Sur la dernière image ci-contre, l'unité n'est pas nette, la masse se distingue clairement mais n'est pas quantifiable.

Nos Statuts

Nos projets de services et d'aide sur

Nos Formulaires

Nos produits sur